Vivre, Laver, Obéir : La Propreté À Genève (1536-1564)

L'épisode en bref

Bienvenue sur « Vraiment Calvin, est-ce là une vie idéale ? Un podcast historique ». Aujourd’hui, nous pousserons la porte des foyers genevois du XVIe siècle pour découvrir un univers à la fois étrangement familier et résolument étranger à nos normes modernes.

Entre 1536 et 1564, la famille genevoise repose solidement sur les épaules du patriarche : monsieur décide, madame obéit… sauf quand elle contourne habilement les règles. Mais au-delà des rôles genrés bien codifiés, ce sont les dures réalités de l’époque qui façonnent ces foyers : forte mortalité infantile, hygiène très relative, et biens à transmettre dans un monde où l’espérance de vie n’incitait pas vraiment à la procrastination.

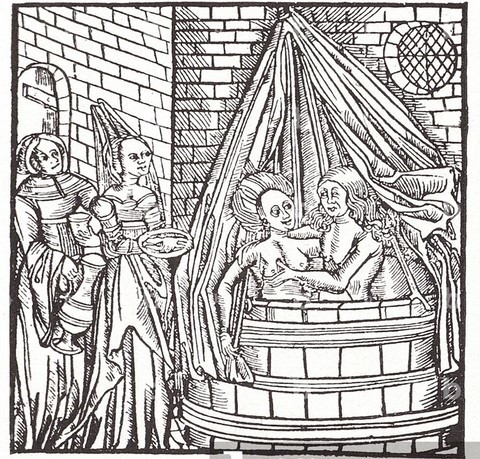

Même avec toute sa rigueur morale, Calvin a eu du mal à faire passer le savon dans les mœurs. Les bains publics ? Toujours là. Mais rarement pour une quête de propreté. Entre contrôle social, règles religieuses et débordements plus ou moins discrets autour de la propreté et des mœurs domestiques, la maison — au sens large — devient le théâtre d’un certain nombre de tensions, révélatrices des contradictions de cette époque. Aussi, installez-vous confortablement, nous allons explorer ensemble ce fascinant laboratoire de vie quotidienne où traditions tenaces et Réforme ambitieuse cohabitaient… pas toujours très proprement, mais sûrement avec conviction.

On appuie sur lecture ?

Si vous préférez une autre plateforme audio (Spotify, Podcast Addict, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music, Overcast...), cliquez ICI !

*******

Script

Speaker #0 - All right, let's dive in. Today, we're getting kind of personal talking hygiene.

Speaker #1 - Hygiene.

Speaker #0 - Yeah, but not just like any hygiene. We're going way back, back to 16th century Geneva.

Speaker #1 - Ah, Reformation era, John Calvin and all that.

Speaker #0 - Exactly. We're going to see how they dealt with, well, keeping clean back then, or, you know, maybe not so clean.

Speaker #1 - Fascinating, period. I bet their practices were quite different from ours today.

Speaker #0 - You think? Our main source is a recent paper. It really digs deep into hygiene in Geneva between 1536 and 1564. I think we can handle the nitty gritty.

Speaker #1 - Absolutely. I'm all in. Always interesting to see how these everyday things change over time and how they reflect broader social trends even.

Speaker #0 - Totally. Plus, we'll be connecting this back to some observations from the philosopher Michel Serres. He wrote about life in France before the 1950s. See how things compare, right?

Speaker #1 - Ah, Serres. Excellent choice. He had a knack for those everyday details. Should be a good contrast.

Speaker #0 - Yeah, I'm curious to see those comparisons. And listeners, you might be surprised. How much has changed? Or maybe how much hasn't? Stick with us.

Speaker #1 - One thing that jumps out from the paper is how social structures impacted hygiene. Back then, Geneva was very patriarchal. Head of the household, always a man, controlled all the assets.

Speaker #0 - So like total male dominance, just guys running the show?

Speaker #1 - Well, not just about that. It was a time with a very high death rate. Especially for kids. Imagine losing a child was sadly common. This system where one person controlled everything, it actually helped with inheritance. Made things simpler when, sadly, families were constantly dealing with loss.

Speaker #0 - So it was practical too. Not just about men being in charge.

Speaker #1 - Exactly. But let's get to the heart of it. The hygiene. Daily baths. Not really a thing in 16th century Geneva.

Speaker #0 - No kidding. So no quick dip in Lake Geneva every morning. Why not?

Speaker #1 - Well, the church, for one, they weren't big fans of frequent bathing. And that view kind of stuck around even after the Reformation with Protestants like Calvin.

Speaker #0 - Wait, the church discouraged bathing? That's wild.

Speaker #1 - It's true. Back then, they thought water could mess with your humors, basically like your essential fluids. They thought it could make you sick.

Speaker #0 - Wow. Talk about a different mindset. We're all about germs and daily showers now. But wait, even if they wanted to bathe daily, were there even enough places?

Speaker #1 - Good point. Geneva only had... two or three public bath houses for like 7,000 people and they were called it too. Fancy, right? But not cheap to use. Heating all that water, you know.

Speaker #0 - So not exactly convenient to pop in for a quick wash whenever you felt like it.

Speaker #1 - Nope. Limited access definitely contributed to them not bathing so often.

Speaker #0 - Okay, so no daily baths. What about clothes? Did they at least change those regularly?

Speaker #1 - Not really. Most folks had just one outfit for everyday stuff. Wore it till it was, well, basically falling apart. maybe one extra outfit for special occasions. But that was it. Laundry day wasn't really a thing then.

Speaker #0 - Sounds kind of, well, smelly.

Speaker #1 - Probably. But hey, that reminds me of something Michel Serre wrote about his childhood in France before the 1950s. Not much laundry there either, apparently.

Speaker #0 - Really? So that less than fresh lifestyle, it spans centuries.

Speaker #1 - It's fascinating, right? Not just a 16th century Geneva thing. Seems like it was pretty common in Europe for a long time.

Speaker #0 - Makes you wonder, what finally changed things? When did bathing go from... dangerous to a daily ritual. And how does all this compare to our habits today? Stay tuned, folks. We'll get into that right after this.

Speaker #1 - We will. That Elle magazine study asking if French women were clean. Pretty bold, huh?

Speaker #0 - Yeah. Can you imagine a magazine doing that today? So what made it such a big deal?

Speaker #1 - Well, for one, it got people talking about hygiene. Like, how often do you bathe, change your clothes? Suddenly, everyone was comparing themselves.

Speaker #0 - Like it set a new standard. Yeah. Especially for women, it sounds like.

Speaker #1 - You could say that. And this was right after World War II. Things were changing, new ideas, new technologies. Hygiene was part of that.

Speaker #0 - So it wasn't just the study. It was like a whole shift in thinking.

Speaker #1 - Exactly. People were realizing, hey, maybe hygiene is actually important for health.

Speaker #0 - And did the study, like, give advice, tell people how to be cleaner?

Speaker #1 - It did. Daily baths, hair washing, deodorant, the whole nine yards. It was like a hygiene how-to guide disguised as a study.

Speaker #0 - Wow. So it... Really did kickstart this whole hygiene revolution.

Speaker #1 - It did. By the 1950s, things were changing. The study found that 52% of French women bathed daily in 51. Fast forward to a 2020 study, it's 81%. And for men, it jumped from practically no data to 71% bathing daily.

Speaker #0 - Big change. But going back to Geneva for a sec. If they weren't bathing all the time, how did they deal with, well, body odor?

Speaker #1 - Good question. We gotta remember, what's acceptable changes over time. What we think is stinky now, they might not have even noticed.

Speaker #0 - I guess so. But it must have done something.

Speaker #1 - Right. Oh yeah. Perfume was huge in 16th century Geneva. Herbs, flowers, spices, all mixed up to smell nice. And their clothes, remember, they didn't wash those often, so they'd absorb all those scents.

Speaker #0 - They're like their own kind of deodorant.

Speaker #1 - Exactly. Now, the source mentions Calvin. He tried to control those bathhouses, the "étuves" (ovens).

Speaker #0 - What was he trying to control?

Speaker #1 - Well, as we said, they weren't just for getting clean. They were like social hangouts. People ate there, drank, even spent the night.

Speaker #0 - So like a spa, a restaurant, and a hotel all rolled into one.

Speaker #1 - Exactly. But all that socializing, well, it led to some concerns. Let's just say. Not everyone was there for the hot water. Calvin especially worried about men and women mixing.

Speaker #0 - Oh, trying to keep things morally upright.

Speaker #1 - You could say that. He tried multiple times to separate men and women, but, well, it didn't really work.

Speaker #0 - Sounds like good old human nature won out. Even Calvin's Geneva.

Speaker #1 - It seems so. But this whole thing, the bathhouse, is being for both hygiene and socializing. It's interesting, right? Trying to keep things clean, but also people just want to have fun.

Speaker #0 - They're like that everywhere, right? Parks, libraries, wherever people gather. Rules versus reality.

Speaker #1 - Exactly. So we've seen how those hygiene practices, or lack of them, lasted for ages. And then, boom, things change in the mid-20th century. What's it all mean? What are the big takeaways?

Speaker #0 - Yeah, good question. What have we learned from all this smelly history?

Speaker #1 - Well, number one, our idea of hygiene, it's always changing. What's dirty to one generation is totally normal to another. It's all about context.

Speaker #0 - And science plays a huge role, right? Like, discovering germs changed everything.

Speaker #1 - Absolutely. Germs, antibiotics, hand washing. Imagine it wasn't until the mid-1800s the doctors figured out, hey, maybe we should wash our hands.

Speaker #0 - Crazy, right?

Speaker #1 - It is. Shows how far we've come. But you said earlier, some things we do today, future folks might find weird, right?

Speaker #0 - Oh, definitely. All our antibacterial stuff, for one, future generations, they might wonder why we were so afraid of germs. Maybe they'll know way more about bacteria and how it's not always a bad thing.

Speaker #1 - Like our grandkids might be like, what were they so scared of?

Speaker #0 - Totally. And it's not just bacteria. They might look at all our disposable stuff, the wipes, the paper towels, all that plastic and think we were crazy wasteful.

Speaker #1 - So even though we might think we're super clean now, there's always room for like hygiene 2.0.

Speaker #0 - Exactly. The history of hygiene. It's a good reminder. What's normal is always shifting. And who knows what the future holds?

Speaker #1 - You know, it's weird to think about like washing your hands. It's so basic, but it has this whole crazy history behind it. Right. It really shows you hygiene. It's not just about being clean. It's tied to everything. Social stuff, what we know about science, even how we treat the environment.

Speaker #0 - Before we totally move on, I got asked about something the source mentions. Even some pastors were hanging out at those bathhouses, the etudes. Isn't that a little, I don't know, hypocritical considering the church was against bathing?

Speaker #1 - Yeah. Seems a bit off, doesn't it? But remember, those etudes, they were more than just baths. They were like the spot to be. People went there to chill, eat, drink, gossip.

Speaker #0 - So it wasn't about getting clean for them. It was about the social scene.

Speaker #1 - Probably. But it also shows you there's always this tension between what religion says you should do and what people actually do. The church might have said, bathing is bad, but hey, people still wanted to have fun. Even pastors, I guess.

Speaker #0 - I guess some things never change. Speaker #1 And that brings up something else. We've been saying in Geneva and France before the 50s, people didn't bathe as much. But does that mean they were actually dirtier?

Speaker #0 - Yeah, good point. It's easy to judge looking back. But is that fair?

Speaker #1 - I don't think so. They just did things differently. It was normal for them.

Speaker #0 - And they had their own ways of dealing with things, right? Like perfume, you said.

Speaker #1 - Exactly. Maybe not squeaky clean by our standards, but not like living in filth either.

Speaker #0 - Right. They figured out what worked for them. So as we wrap up our hygiene deep dive, what's the one thing you hope people remember?

Speaker #1 - I think it's this. Our ideas about hygiene, they're always changing. What one generation thinks is clean, the next might think is totally gross. It's all relative, you know?

Speaker #0 - And what we think is normal now, maybe our grandkids will think it's weird.

Speaker #1 - Totally. Like all the antibacterial stuff. What if they figure out new stuff, discover new microbes, or realize being too clean is actually bad for you?

Speaker #0 - Yeah, it makes you think, doesn't it? Today, we've gone from 16th century Geneva to modern showers to who knows what's next. It's been a trip, hasn't it?

Speaker #1 - It has. It's amazing how much you can learn from something as simple as hygiene. It tells you about culture, science, how society changes.

Speaker #0 - So as you're going about your day washing your hands, maybe think about all this. How we got to where we are and where we might be going next.

Speaker #1 - Great point. Who knows what the future holds? Maybe sonic showers or nanobots that clean your pores. Sounds kind of fun, actually.

Speaker #0 - That's a deep dive for another day. But for now, thanks for joining us on this journey through the history of hygiene. It's been fun and hopefully a little thought-provoking too.

Speaker #1 - It has. Always fascinating to dig into these everyday things and see what we can learn.

Speaker #0 - And who knows, maybe we'll be back to scrub up some more fascinating topics in the future. Until then, stay clean, stay curious, and keep exploring.

Sources

par Dr. Christophe Chazalon (2024)

Pour bien comprendre l'histoire genevoise, la première notion essentielle à saisir est celle de la structure familiale. À Genève, sous l'Ancien Régime, le patriarcat régnait dans sa version hébraïque ancienne et non féministe, cela va sans dire. Le patriarche, qui signifie littéralement « l'autorité du père », y accumulait tous les pouvoirs[01]. Il est à la tête d'un foyer (ou « feu », ou « maison », ou « ménage », ce qui correspondrait aujourd'hui à une « cellule familiale élargie ») qu'il dirige comme il l'entend. La femme, les enfants, les autres membres de la famille qui vivent avec lui, les domestiques, sont sous sa responsabilité, ainsi que tous les biens des membres du foyer, qu'ils soient indivis ou non. À Genève, le patriarche ou « chef de maison » est généralement le mari, mais pas toujours. Il peut s'agir du frère aîné (le « fils de famille ») ou d'un oncle, voire d'un « tuteur » (généralement choisi parmi les proches parents), mais c'est toujours un homme. Et nous précisons le frère le plus âgé et non le frère aîné, car si ce dernier a fondé un nouveau foyer, la personne responsable peut parfois être un frère plus jeune.

En fait, cette structure hiérarchique découle directement du droit romain, comme le résume clairement Dominique Youf :

« S’il n’est pas d’âge de la majorité en droit romain puisque le fils ou la fille de famille restent sous la patria potestas, il n’est pas rare que le pater familias meure avant que ses enfants soient devenus adultes, le taux de mortalité étant élevé. Le fils de famille devient alors pater familias ; même s’il n’est pas encore pubère, il est sui juris. Cependant, l’enfant qui vient de naître n’est pas capable de défendre ses intérêts. Le droit romain a donc été contraint de mettre en place des seuils d’âge par lesquels le pupille voyait se développer sa capacité juridique. Jusqu’à la puberté, c’est-à-dire jusqu’à l’âge de quatorze ans, le pupille est sous tutelle ; ensuite il est sous curatelle jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans, âge auquel il devient véritablement pater. Les pupilles, qu’ils soient garçons ou filles, peuvent tester à l’âge de la puberté alors que cela est impossible aux enfants sous puissance paternelle. Cela ne signifie pas que les enfants sous puissance paternelle ne pouvaient passer d’actes juridiques. Mais ils le faisaient au nom du père, tout comme l’esclave le faisait au nom de son maître ».[02]

Dans ce contexte, les femmes sont reléguées au rôle de « femme au foyer » qui doit porter et élever les enfants.[03] Elles s'occupent également des tâches ménagères si le ménage est trop pauvre pour avoir des domestiques, et ce avec l'aide des filles de la famille s'il y en a. Dans les ménages plus aisés, les femmes peuvent travailler aux côtés de leur mari, dans l'entreprise familiale ou dans le commerce, en tant que revendeuses, aubergistes, boulangères, rôtissières, par exemple... Il arrive cependant que certaines femmes deviennent responsables de l'entreprise familiale, telle qu'une imprimerie ou une taverne, à la suite du départ ou du décès du mari. Autre cas notoire : en cas de divorce ou de décès du mari, la femme a le droit de récupérer sa dot et ses effets personnels qui, bien que gérés par le mari, restent sa propriété. [04] De même, en cas de condamnation du mari à la peine capitale, à la différence que dans ce cas, le reste des biens est saisi par les autorités. Enfin, dans le cadre d'une fonction, la femme travaille parfois autant que son mari sans percevoir de salaire approprié.[05]

Avant d'aller plus loin, il faut rappeler que ce n'est pas tant par machisme que la société de l'époque était patriarcale, comme les féministes d'aujourd'hui pourraient vouloir le faire croire. Certes, les hommes voulaient (et veulent toujours) le pouvoir, la domination... [06], mais deux facteurs très différents existaient à l'époque et ont complètement disparu aujourd'hui : l'un concerne la santé publique, l'autre les finances de l'État. La santé publique sous l'Ancien Régime était très mauvaise, à la fois pour des raisons de sous-alimentation, de médecine précaire et de manque d'hygiène. On y fait certes la lessive (les « bues ») et il y a certes des étuves dans la ville (une sorte de bains publics), mais les deux ont un coût qui n'est pas accessible à une bonne partie de la population.[07] De plus, en réalité, les étuves servent principalement de lieux de rencontre où l'on mange, boit, dort et plus si affinités... Calvin et ses acolytes s'en offusquent plus d'une fois (sans grand succès toutefois), car ils ne supportent pas la très grande promiscuité entre hommes et femmes qui y règne.[08] À cela s'ajoutent les cavaliers de l'Apocalypse (guerres, famines et peste (ou autres épidémies, dont la variole, beaucoup plus mortelle pour les bébés et les enfants)) qui maltraitent la population avec constance et vigueur. La mort s'invite alors dans la vie quotidienne. Elle est omniprésente dans la vie des familles et touche particulièrement les enfants. Il est communément admis qu'à cette époque, « la mortalité infantile élimine un enfant sur deux » dans l'année suivant la naissance, et que « 50 % des survivants n'atteignent pas l'âge adulte », ou plus simplement : à peine 25 % des bébés deviennent adultes, alors que « la vieillesse commence à quarante ans ».[09] Cela a des implications sur la vision de l'au-delà, donc sur les croyances religieuses et donc à l'avènement de la Réforme, mais aussi sur la gestion des biens. Si chaque individu gérait ses biens, dans de telles conditions, la question de l'héritage deviendrait très vite problématique. De plus, la gestion centralisée et la majorité des biens en indivision favorisent une plus grande flexibilité face au taux de mortalité élevé. C'est pourquoi à Genève, comme dans le Pays de Vaud voisin, une forme particulière d'indivision est pratiquée. Si le « chef de famille » gère l'ensemble du patrimoine, seule la moitié lui appartient. L'autre moitié appartient à ses enfants. Cette moitié est appelée la « légitime »[10]. Le « chef de maison » ne peut pas en disposer à sa guise, comme de la dot de sa femme. Même s'il prend les décisions finales, il doit rendre des comptes. Et pour les finances publiques, le calcul est également beaucoup plus simple, comme le montrent les exemples ci-dessous. Il suffit d'évaluer l'ensemble des biens d'un ménage plutôt que d'examiner séparément chaque bien d'un individu, sachant que souvent cet individu ne possède qu'une partie d'un ou plusieurs biens fonciers. Ainsi, la logique de l'Ancien Régime est à l'opposé de celle prônée par les ministères des Finances actuels, qui souhaitent obtenir le plus de détails possible afin d'optimiser la perception des impôts.

*******

Michel Serres rappelle, dans son pamphlet C’était mieux avant, non sans ironie: « avant, nous faisions la lessive deux fois l’an, au printemps et à l’automne ; en langue d’oc, la mienne, cette cérémonie s’appelait la bugado. […] La périodicité de cette grand-messe semestrielle signifiait que nous ne changions les draps de nos lits que deux fois l’an, ainsi que nos chemises sur le dos, et nos mouchoirs dans les poches. […] Chimique et théorique depuis Pasteur, dès le XIXe siècle, ou avant lui, depuis Semmelweis, l’hygiène ne devint une pratique généralisée que longtemps après 1950. En ces dates de mon enfance, le magazine Elle se lança non sans fracas en recommandant aux femmes de changer de culotte tous les matins. Chacun en riait sous cape, la plupart se scandalisaient, le reste trouvant impossible une telle exigence. Cependant, la renommée de cette revue vint de cet appel. » [11]

En fait, cette étude scientifique de Giroud a, d'une certaine manière, lancé le magazine Elle. Cependant, les historiens et les scientifiques d'aujourd'hui la considèrent d'un œil défavorable, car il s'agit d'un magazine féminin, considéré comme tout sauf scientifique et sérieux. Cependant, cette étude a servi de base comparative pour une nouvelle étude menée en février 2020 en France par l'IFOP, intitulée « 1951-2020 : évolution des comportements d'hygiène corporelles et domestiques. Les Français(es) sont-ils propres ? » [12] La conclusion de l'étude est que la proportion de femmes se lavant quotidiennement est passée de 52 % en 1951 à 74 % en 1986 (étude IPSOS) et à 81 % en 2020. Pour les hommes, nous ne disposons pas de statistiques, mais en 2020, 71 % se lavent complètement « au moins une fois par jour », 24 % deux fois par semaine et 5 % une fois par semaine.

Alors non, les habitants de Genève au XVIe siècle ne se lavaient pas tous les jours, ni toutes les semaines, ni tous les mois, ce qui confirme les propos de Michel Serres sur l'hygiène avant 1950 en France. Pour des raisons simples, dont voici les trois principales au XVIe siècle :

- L'Église interdisait la baignade (et les protestants lui emboîtèrent le pas), même dans le lac (d'autant plus que les gens ne savaient pas nager), certainement pour des raisons de promiscuité et de nudité, mais surtout parce qu'on croyait alors que cela favorisait les maladies. L'eau favorisait la propagation des « humeurs » (naucives). Le mot « humeur », emprunté au latin « humor », désigne ce qui est mouillé, humide. À l'origine, il avait un sens purement médical, mais avec l'évolution de la médecine, les chercheurs ont isolé et défini les liquides du corps humain ; progressivement, le terme « humeur » est tombé en désuétude. Ainsi, tout au plus, on se nettoyait avec des serviettes humides ou en s'aspergeant le visage d'eau, puis en se séchant. Quant au changement de vêtements, presque toute la population n'en avait qu'un pour chaque jour de la semaine, des vêtements qui étaient portés jusqu'à ce qu'ils soient usés (avec souvent une tenue pour les fêtes, les mariages, les baptêmes, les enterrements, etc.) C'est tout ! De même pour les sous-vêtements. Seuls les plus riches, les nobles et les bourgeois notables possédaient une « garde-robe » fournie, la faisaient laver, etc.

- Les étuves sont chauffées, ce qui a un coût en bois de chauffage, qui se répercute sur le prix d'utilisation pour les utilisateurs, qui n'est pas abordable pour tout le monde, ni pour une visite quotidienne ou hebdomadaire.

- Plus encore, il n'y a alors que 2 étuves à Genève, au mieux 3 suivant les années, pour une ville qui compte environ 7 000 à 10'000 habitants, sans oublier les marchands, les passants, les vagabonds de toutes sortes. Il est difficile de voir comment ils pourraient contenir tout ce monde

Il est donc erroné de dire que les Genevois sous Calvin ou Théodore de Bèze se lavaient quotidiennement, voire hebdomadairement, c'est-à-dire qu'ils avaient une hygiène corporelle relativement constante, comme l'ont décrit plusieurs études sur l'Occident au Moyen Âge et à la Renaissance.[13]

*******

Calvin tente chaque année de faire séparer les hommes et les femmes dans les bains publics, sans réel succès, car non seulement les « étuves » sont avant tout un lieu de rencontre où les gens mangent, dorment, se lavent et plus encore s'ils s'entendent bien ou moyennant quelques pièces, mais aussi et surtout parce que les « étuves » sont une sorte de bordel, une « maison close » à l'ancienne, qui fait partie d'un cadre « thermal ». Ainsi, les personnes qui s'y rendent, y compris les pasteurs (oui, ils ne sont pas si purs), sont avant tout des libertins, des fornicateurs, des amateurs des plaisirs de la chair.[14]

Notes:

[01] https://nouveautestament.github.io/lemme/%CF%80%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B7%CF%82.html, and https://fr.wikipedia.org/wiki/Patriarcat_(sociologie).

[02] Dominique Youf, « Seuil juridique d’âge : du droit romain aux droits de l’enfant », Société et jeunesse en difficulté : revue pluridisciplinaire de recherche, n° 11 (printemps 2011), p. 4 (http://journals.openedition.org/sejed/7231). Il convient de noter la distinction entre « curatorship » (curatelle) et « tutorship » (tutelle) qui prévalait également à Genève à l'époque de la Réforme.

[03] Cet extrait du registre de l'hôpital général est particulièrement éloquent à ce sujet : « (Des filles de ceans qui vivent de l’aumosne) — Ces filles qu’estudient, est resolu qu’elles apprennent [à] prier Dieu, ses commandementz, et du reste, qu’elles soient instruictes à tailler une chemise, ung covrecol et à rabiller des chausses, des robbes, etc., et former les livres pour les filz masles » (A.E.G., Archives hospitalières Aa 1, fol. 129v° (03 février 1544)). Cependant, ce point de vue doit être relativisé, comme le souligne à juste titre Anne-Marie Piuz : « à quelques achats près, comme le bois, et encore, toutes les dépenses des ménages sont des dépenses de femme et si on rappelle que, dans les sociétés traditionnelles, les ménages constituent globalement la principale demande, on peut avancer que près de 80% des dépenses de la majorité de la population sont effectués par les femmes. L’importance des femmes dans l’économie saute aux yeux : elles détiennent une grande part du pouvoir financier en gérant les ressources du ménage. […] Pour les femmes mariées, modestes et pauvres, c’est-à-dire la majorité, c’est une occupation à plein temps ou presque que la responsabilité de la nourriture de chaque jour. » (Anne-Marie Piuz, "Les activités urbaines", in Simonetta Cavaciocchi (ed.), Atti della 21esima settimane di studi dell’Istituto di storia economica F. Datini (10-15 aprile), Florence: Le Monnier, 1990, pp. 131-136, passage cité dans Liliane Mottu-Weber, "L’insertion économique des femmes dans la ville d’Ancien Régime. Réflexions sur les recherches actuelles", in Anne-Lise Head-König / Albert Tanner (ed.), Frauen in des Stadt. Les femmes dans la ville, Bern: Chronos, 1993, p. 31 (Société Suisse d’histoire économique et sociale, vol. 11)). [https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=sgw-001:1993:11::222#27]. Voir également Liliane Mottu-Weber, "L’évolution des activités professionnelles des femmes à Genève du XVIe au XVIIIe siècle", in Cavaciocchi, 1990, pp. 345-357.

[04] C'est le cas, par exemple, de Jacot, veuve de Pierre Vellu, en 1540 ; Jeanne Vallet, veuve de Thivent Volland, en 1541 ; de Pernette Monathon, épouse du Savoyard Michel Yssuard, en 1541-1542 ; de Jeanne Duvillard, épouse de Maurice Delarue, en 1543, ou encore de Pernette de La Rive, dite la Magestria, veuve du notaire Pierre Magistri, en 1544. (R.C. impr., n.s., t. V/1, p. 39 (13 janvier 1540); t. VI, p. 258 et n. 53, et 328 et n. 113 (06 mai et 21 juin 1541); t. VII/1, p. 192-193 et n. 109, et p. 506 et n. 90, annexe 87 (11 avril et 17 octobre 1542 ); t. VIII/1, p. 31-32 et n. 102 (16 janvier 1543) et t. IX/1, p. 30 et n. 83 (15 janvier 1544)). Sur le mariage et le divorce à Genève à cette époque, voir Robert M. Kingdon, Adultery and divorce in Calvin’s Geneva, Harvard : Harvard University Press, 1995, 224 p.; Cornelia Seeger, Nullité de mariage, divorce et séparation de corps à Genève, au temps de Calvin, Genève : SHAG, 1989, 502 p.; Marie-Ange Valazza Tricarico, Le régime des biens entre époux dans les pays romands au Moyen Âge: comparaison des droits vaudois, genevois, fribourgeois et neuchâtelois (XIIIe – XVIe siècle), Lausanne: Société d’histoire de la Suisse romande, 1994, 313 p. et Jeffrey R. Watt, The Consistory and social discipline in Calvins Geneva, Woodbrigde (GB): Boydell & Brewer / Rochester (NY/US): University of Rochester Press, 2020, pp. 100-137. [https://www.jstor.org/stable/j.ctv10vm05k.9]

[05] Le 28 janvier 1542, Jean Fontaine prend ses fonctions de nouvel hospitalier de l'Hôpital général. Cependant, deux jours plus tard, l'avocat de l'hôpital, Jean Chautemps, comparaît devant le Petit Conseil, car l'hospitalier, c'est-à-dire l'épouse de Jean Fontaine, réclame un salaire pour son travail. Le Conseil décide « que cella soyt mys bas, voyeant que l’on n’est en coustume de ce fere » (R.C. impr., n.s., t. VII/2, p. 52 (ad diem)).

[06] Pour s'en convaincre, il suffit de considérer les difficultés rencontrées aujourd'hui pour mettre en œuvre la parité dans les entreprises ou dans le monde politique.

[07] Il s'agit de l'étude de Françoise Giroud, « La Française est-elle propre ? », publiée dans le magazine Elle du 22 octobre 1951. Voir ci-dessus et note 11.

[08] R.C. impr., n.s., t. VII/1, p. 186 (07 avril 1542); t. VIII/1, p. 111 et 114 (02 et 05 mars 1543): "que ung chascun homes et femmes soyent separés, synon qu’il soyent conjoient en mariage, et allors peulve coucher ensemble, non pas estuver" ; A.E.G., R.C. 40, fol. 273 et 284v° (26 octobre et 06 novembre 1545); A.E.G., R.C. 42, fol. 87 (15 avril 1547) et A.E.G., R.C. 43, fol. 101 (28 mai 1548)).

[09] https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Ancien_R%C3%A9gime/105343 et Marie-France Morel, "La mort d’un bébé au fil de l’histoire", Spirale, n° 31, 2004/3, pp. 15-34 [https://www.cairn.info/revue-spirale-2004-3-page-15.htm]. Il convient de noter que l'âge « légal » du mariage à Genève, avec le consentement obligatoire des parents, était à l'époque de 12 ans pour les filles et de 14 ans pour les garçons. Quant à la « vieillesse », il suffit de considérer l'âge des magistrats (syndics). En 1534, Michel Sept fut élu à l'âge de 37 ans et Jean-Ami Curtet à 35 ans ; en 1535, Ami Bandière fut élu à 41 ans ; en 1536, Étienne Chapeaurouge fut élu à 36 ans ; en 1537, Claude Bonna, dit Pertemps, fut élu à 28 ans ; en 1538, Jean Lullin fut élu à 51 ans ; en 1542, Claude Roset fut élu à 42 ans et Amblard Corne à 28 ans, et en 1544, Antoine Gerbel fut élu à 29 ans. (Christophe Chazalon, "Les Conseils de Genève de 1534 à 1544 à travers les registres", in Catherine Santschi (éd.), Les registres du Conseil de la République de Genève sous l’Ancien Régime : nouvelles approches, nouvelles perspectives, Genève: A.E.G., 2009, pp. 73-74 [https://chazalonchristophe.com/geneve.html]

[10] Pour mieux comprendre le terme « légitime », voir Jean-François Poudret, "La dévolution ascendante et collatérale dans les droits romands et dans quelques coutumes méridionales (XIIIe – XVIe siècles", Revue historique de droit français et étranger, n° 4, 1976/10-12, pp. 509-532 [https://www.jstor.org/stable/43846221], ainsi que Marta Peguera Poch, Aux origines de la réserve héréditaire du code civil: la légitime en pays de coutume (XVIe-XVIIe siècles), Aix-en-Provence: Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2015, 353 p. [https://books.openedition.org/puam/885].

[11] Michel Serres, C'était mieux avant, Paris: Éditions Le Pommier, 2017, pp. 28-31. Il s'agit de l'étude réalisée par Françoise Giroud, "La Française est-elle propre?", published in Elle magazine on October 22, 1951. [http://chez-jeannette-fleurs.over-blog.com/la-francaise-est-elle-propre-magazine-elle.francoise-giroud.lundi-22-octobre-1951]

[12] https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2020/02/Rapport_Ifop_Diogene_2020.02.25c.pdf

[13] Voir la bibliographie ci-dessous.

[14] Cet exemple tiré des registres du Conseil de Genève le montre bien : "que ung chascun homes et femmes soyent separés, synon qu’il soyent conjoient en mariage, et allors peulve coucher ensemble, non pas estuver" (R.C. impr., n.s., t. VII/1, p. 186 (07 avril 1542) ; t. VIII/1, p. 111 et 114 (02 et 05 mars 1543); A.E.G., R.C. 40, fol. 273 et 284v° (26 octobre et 06 novembre 1545) ; A.E.G., R.C. 42, fol. 87 (15 avril 1547) et A.E.G., R.C. 43, fol. 101 (28 mai 1548)).

Et quelques pistes à suivre...

Voici quelques suggestions pour poursuivre la découverte de l'hygiène au Moyen Âge et sous l'Ancien Régime :

- Danièle ALEXANDRE-BIDON, "Pas de bains pendant mille ans? Les principes de l'hygiène au Moyen Âge", Histoire et images médiévales, n° n/a, 2009/08-09, p. 1-8 (web)

- Evelyne BERRIOT-SALVADORE, Un corps, un destin: la femme dans la médecine de la Renaissance, Paris, Champion, 1993, 282 p.

- Maurizio BIFULCO / Mario CAPUNZO / Magda MARASCO / Simona PISANTI, "The basis of the modern medical hygiene in the medieval school of Salerno", The journal of maternal-fetal and neonatal medicine, vol. 28, n° 14, 2015, pp. 1691-1693 (web)

- John H. BRYANT / Philip RHODES, "History of public health: the Middle Ages", in Britannica, 2025/02, online (web)

- Mark CARTWRIGHT, "Medieval hygiene", in World history encyclopedia, 2008/12, online (web)

- Albrecht CLASSEN, Bodily and spiritual hygiene in Medieval and Early Modern literature: explorations of textual presentations of filth and water, Boston (MA): Walter de Gruyter, 2017/03, 622 p. (coll. Fundamentals of Medieval and Early Modern culture, 19)

- Patrice CRESSIER / Sophie GILOTTE / Marie-Odile ROUSSET, "Lieux d'hygiène et lieux d'aisance au Moyen Âge en terre d'Islam", Médiévales, n° 70, 2016/04-06, pp. 5-12 (web)

- Magdalena LANUSZKA, "Scrub-a-dub in a Medieval tub: contrary to popular misconceptions, Europeans in the Middle Ages took pains to keep themselves clean", in JSTOR Daily, 2023/11, online (web)

- Shannon QUINN, "Strangest hygiene practices from the Middle Ages", in History collection, 2020/12, online (web)

- Georges VIGARELLO, Le propre et le sale: l'hygiène du corps depuis le Moyen Âge, Paris: Le Seuil, 1985, 285 p. Translation: Concepts of cleanliness. Changing attitudes in France since the Middle Ages, Cambridge / New York / Melbourne...: Cambridge University Press, 1988, 239 p.: by Jean Birrell (web)

*******

Projet RCnum

Ce podcast de vulgarisation historique est développé dans le cadre du projet interdisciplinaire intitulé « Édition sémantique et multilingue en ligne des Registres du Conseil de Genève / 1545-1550 » (RCnum) et développé par l'Université de Genève (UNIGE), grâce à un financement du Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS).