Invités Spéciaux // Le Corps, la Loi et le Scalpel : le secret dévoilé de Genève (XVIe siècle)

L'épisode en bref

Bienvenue dans « Vraiment Calvin, est-ce là une vie idéale ? Un podcast historique ». Aujourd’hui, nous sommes ravis d'accueillir un nouvel épisode proposé par notre amie Isabella Watt, co-éditrice des Registres du Consistoire de Genève au temps de Calvin. Elle nous propose un surprenant et truculent épisode à la croisée de la médecine, de la croyance et du corps : le cas bouleversant d’Estienna Costel et de Jean Cugnard, un couple genevois du XVIe siècle dont l’histoire révèle le regard, souvent impitoyable, que la société calviniste portait sur la sexualité et le corps féminin.

Avant d’en venir à leur drame intime, replongeons dans le contexte : depuis l’Antiquité, les traités de médecine et de chirurgie façonnent la compréhension du corps et de ses fonctions. Gallien et Hippocrate dominent encore les esprits, leurs théories inspirant une médecine humorale où l’équilibre des fluides gouverne la santé. Au Moyen Âge et à la Renaissance, les textes sur l’anatomie féminine se multiplient, empreints de tabous, de censures et d’une idée tenace : celle que le corps des femmes n’est qu’une version inversée de celui des hommes.

Mais dans cette Genève du XVIe siècle, ces savoirs s’incarnent dans la chair d’Estienna Costel. Son mari, Jean Cugnard, veut divorcer : elle souffre d’une affection appelée arctitudo, un rétrécissement du passage vaginal rendant tout rapport impossible et douloureux. L’affaire secoue les institutions : consistoire et Petit Conseil s’affrontent sur la marche à suivre, à coup de rapports de barbiers-chirurgiens et de sages-femmes. Calvin, fidèle à la rigueur de sa logique, déclare le mariage invalide puisqu’il n’a jamais été consommé. Mais le Petit Conseil, lui, propose une issue… disons, chirurgicale. Une solution audacieuse, voire terrifiante, qui laisse sans voix quiconque entend aujourd’hui ce verdict.

Dans cet épisode, suivez-nous au cœur de l’un des procès les plus déroutants de la Genève réformée : entre théologie, anatomie et violence conjugale, comment les justices civile et consistoriale à l'époque de Calvin ont-elle tenté de « réparer » un mariage impossible ?

On appuie sur lecture ?

Si vous préférez une autre plateforme audio (Spotify, Podcast Addict, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music, Overcast...), cliquez ICI !

Script

Speaker #0 - Bienvenue à cette nouvelle discussion. Aujourd'hui, on ouvre un dossier vraiment particulier, tiré des archives du consistoire de Genève en plein XVIe siècle.

Speaker #1 - Oui ! Bonjour.

Speaker #0 - Une histoire de conflit conjugal, mais un conflit qui bute sur une réalité physique, on pourrait dire. Quasi anatomique.

Speaker #1 - Tout à fait. On va se plonger dans l'affaire qui a opposé Estienna Costel et Jean Cugnard, ça se passe entre 1562 et 1564, et nos sources principales, ce sont vraiment les registres du consistoire. Ces procès-verbaux, ils nous transportent au cœur des discussions de l'époque. On a aussi complété avec des éléments sur la médecine, la société genevoise sous Calvin, pour mieux comprendre le contexte.

Speaker #0 - D'accord. L'objectif, c'est donc de comprendre ce drame personnel, bien sûr, mais aussi de voir comment les autorités religieuses et civiles de cette Genève réformée ont géré une situation aussi... intime. Et puis, il y a cette suggestion médicale assez, enfin on en reparlera, mais disons inattendue.

Speaker #1 - Oui, c'est une plongée assez fascinante, je trouve, dans les mentalités d'une époque où tout est lié. Le religieux, le médical, le social, c'est très imbriqué.

Speaker #0 - Alors justement, pour bien comprendre, plantons le décor. Genève, milieu du XVIe siècle, c'est la cité de Calvin, en pleine Réforme. Qu'est-ce que ça change concrètement dans la vie des gens ?

Speaker #1 - Ça change beaucoup de choses. Ça implique une structure sociale et morale très, très encadrée. Et au centre de ça, il y a le consistoire.

Speaker #0 - Le fameux consistoire.

Speaker #1 - Oui, et ce n'est pas juste une assemblée religieuse. C'est vraiment une institution qui veille sur les mœurs publiques et privées. Les registres le montrent bien. Il intervient partout. Disputes de voisinage, questions de foi. Et bien sûr, ce qui nous intéresse ici, les conflits familiaux, les relations entre époux.

Speaker #0 - D'accord. Et pour comprendre notre affaire, justement, Comment est-ce qu'on voyait le corps féminin, la sexualité, à cette période ? C'était quoi les idées dominantes ?

Speaker #1 - Alors, on hérite encore énormément des idées antiques, surtout de Gallien. Il y a cette idée persistante du « sexe unique » , un peu étrange aujourd'hui.

Speaker #0 - C'est-à-dire ?

Speaker #1 - C'est-à-dire que les organes féminins sont vus comme une version, disons, intérieure et inversée des organes masculins. Et le corps de la femme est considéré comme plus froid et plus humide. Bon... Et cette vision, elle influence directement la façon dont on comprend certains problèmes physiques.

Speaker #0 - Comme la capacité d'avoir des rapports sexuels, par exemple.

Speaker #1 - Exactement.

Speaker #0 - Ce que le droit de l'époque, le droit canon, appelait l'impotentia coendi, l'impuissance à l'acte sexuel chez la femme, on l'attribuait souvent à une cause très concrète, physique. Une obstruction ou, ce qui semble être le cas ici, une étroitesse jugée anormale. Parfois, on trouve le terme arctitudo.

Speaker #1 - Arctitudo, d'accord. Mais c'est aussi une période où la médecine... commence à changer un peu, non ? Avec des gens comme Vézal, les dissections...

Speaker #0 - Oui, tout à fait. L'observation directe commence à ébranler un peu les anciennes théories. Mais ça se fait très très lentement. Les idées de Gallien restent quand même très présentes. Et puis, il y a un autre point crucial. L'importance de la consommation du mariage.

Speaker #1 - Ah oui ! Ca c'est fondamental. C'est hériter du droit canon. Le fait d'avoir eu un rapport sexuel complet, c'est ce qui valide vraiment le mariage. Et la sexualité, de manière générale, n'est vue comme légitime que dans ce cadre précis du mariage et, idéalement, pour la procréation. C'est la morale chrétienne dominante de l'époque.

Speaker #0 - C'est dans ce contexte donc que s'inscrit l'histoire d'Estienna et Jean. Qui sont-ils plus précisément ?

Speaker #1 - Alors Jean Cunard, c'est un artisan. Il est chapelier. Et Estienna Costel, elle, est fille d'un aubergiste assez connu à Genève, Guillaume Costel. Ils tiennent une auberge appelée les Trois Cailles. Ils se retrouvent une première fois devant le consistoire en juillet 1562.

Speaker #0 - Et ces gens qui lancent la procédure, qu'est-ce qui lui reproche exactement ?

Speaker #1 - Plusieurs choses en fait. Il la trouve désobéissante, il l'accuse de mal gérer l'argent, elle travaille aussi, elle vend des chapeaux, et même de vouloir le ruiner. Mais le point central, le cœur de sa plainte, c'est qu'elle, je cite les registres, "ne veuillent coucher avec lui ni faire devoir de femme".

Speaker #0 - Donc il affirme que le mariage n'a jamais été consommé ?

Speaker #1 - C'est ça. Et du coup, il demande la séparation.

Speaker #0 - C'est une accusation très, très sérieuse à l'époque. Et Estianna, comment elle réagit ?

Speaker #1 - Elle admet certaines choses. Par exemple, oui, elle a jeté de la viande, mais elle dit que c'est parce qu'elle était véreuse. Elle admet aussi s'être réfugiée chez sa mère. Et surtout, elle confirme la non-consommation du mariage. Ça, elle ne le nie pas. Mais elle réfute les accusations de mauvaise gestion.

Speaker #0 - Et le consistoire, quelle est sa première réaction ?

Speaker #1 - Plutôt classique au début, il sermonne les deux époux. Estienna est rappelée à l'ordre. Elle doit faire son devoir envers son mari de jour et de nuit. Jean aussi doit bien la traiter. Et fait intéressant, on interdit à la mère d'Estienna de l'héberger ou de se mêler de leurs affaires.

Speaker #0 - On sent déjà une tension familiale autour et il y a déjà une petite piste médicale qui apparaît, c'est ça ?

Speaker #1 - Oui, c'est un détail qui a son importance. La mère d'Estienna avoue qu'elle a déjà fait examiner sa fille par un barbier ou/soit chirurgien.

Speaker #0 - Ah oui, pour quelles raisons ?

Speaker #1 - Pour comprendre pourquoi elle ne faisait pas son devoir, pourquoi elle ne pouvait pas avoir de relation. Mais ce praticien apparemment "n'a rien su cognoistre", il n'a rien trouvé d'anormal.

Speaker #0 - Donc cette première intervention du consistoire, ça ne règle rien en fait. Le conflit s'enlise.

Speaker #1 - Pas du tout. Ça va durer des mois, cette histoire. Ça va empoisonner leur vie et occuper les autorités. Dès septembre 1562, Jean est de retour devant le consistoire. La situation n'a pas changé. Estienna refuse toujours les rapports. Selon le procès verbal, elle aurait même dit des choses assez dures, comme quoi "elle coucherait plus tôt avec un chien qu'avec lui". Mais surtout, elle maintient qu'elle ne saurait pas avoir sa compagnie. C'est intéressant, elle ne dit pas « je ne veux pas » , mais « je ne peux pas » .

Speaker #0 - Et là, les autorités commencent à perdre patience, j'imagine.

Speaker #1 - Oui, le ton monte. Estienna est privée de la Cène.

Speaker #0 - Ce qui est une sanction très forte.

Speaker #1 - Très forte, oui. C'est le sacrement central, la communion protestante. C'est une sanction spirituelle, mais aussi sociale. Et l'affaire est renvoyée devant le Conseil. Il faut bien distinguer, hein. le consistoire, c'est la discipline morale et ecclésiastique, le Conseil, c'est l'autorité civile judiciaire de Genève.

Speaker #0 - Et le consistoire suggère même d'aller plus loin.

Speaker #1 - Oui, il suggère au conseil d'envisager l'emprisonnement pour la contraindre à obéir à son mari.

Speaker #0 - Et devant le Conseil, Estienna maintient sa position ou elle change un peu ?

Speaker #1 - Elle nuance un peu. Elle se dit prête à vivre avec lui, à cohabiter, mais elle répète qu'elle est physiquement incapable d'avoir des rapports. Face à cette situation bloquée, et peut-être cette contradiction apparente, le Conseil ordonne un premier examen médical officiel d'Estienna.

Speaker #0 - Mais le conflit continue de s'aggraver dans les mois qui suivent, c'est ça ?

Speaker #1 - Et perplexe. Cette fois, il ordonne un examen médical des deux époux, pour savoir "auquel il tient", comme ils disent.

Speaker #0 - On veut savoir d'où vient le problème, en gros.

Speaker #1 - C'est ça. Et en décembre, nouvelles accusations de violence contre Jean, même après qu'un voisin influent soit intervenu. Estienna de son côté se fait réprimander pour avoir insulté son mari, l'avoir traité de larron. La situation est tellement mauvaise que les deux finissent par être excommuniés, privés de la Cène et renvoyés une fois de plus devant le Conseil.

Speaker #0 - On sent vraiment l'impasse totale et l'exaspération des autorités. Et on arrive à ce moment-clé, cet examen de fin décembre 1562.

Speaker #1 - Oui, c'est le tournant de l'affaire. Le 31 décembre, un des magistrats les plus importants, le syndic Chevalier, fait son rapport au conseil. Il transmet les conclusions de l'examen d'Estienna, et cette fois l'examen a été fait par des sages-femmes, des matrones expérimentées, et leur verdict est direct, très clair.

Speaker #0 - Qu'est-ce qu'elles disent ?

Speaker #1 - Elles la trouvent, je cite encore, « fort étroite et comme inhabile » .

Speaker #0 - Fort étroite, c'est précis. Et il y a ce détail assez cru qui rapportait aussi ?

Speaker #1 - Oui, un détail qui rend la chose très concrète. Le rapport précise « même quand on lui a mis le petit doigt, elle ne la pu souffrir » .

Speaker #0 - Waouh ! C'est presque clinique.

Speaker #1 - C'est ça. Et ça change tout. Pour les magistrats, là, ce n'est plus une question de mauvaise volonté ou de désobéissance. C'est une impossibilité physique, objective, constatée. Et ça correspond exactement à cette notion d'arctitudo dont on parlait tout à l'heure.

Speaker #0 - Ce diagnostic médical, ça doit forcément influencer la suite. Quelle est la réaction de Calvin lui-même ? On lui demande son avis, j'imagine.

Speaker #1 - Oui, son avis est sollicité et rapporté au Conseil dès le lendemain, le 1er janvier 1563. Et il est très pragmatique en fait. Pour Calvin, c'est simple. Si le mari et la femme ne peuvent avoir compagnon ensemble, s'il y a une impossibilité physique avérée, eh bien! ce n'est pas mariage. Le lien n'est pas complet, pas réel.

Speaker #0 - Donc pour lui, la conclusion logique, c'est l'annulation pure et simple.

Speaker #1 - Exactement. Sa conclusion, c'est que tel mariage doit être déclaré nul. Et cette position, finalement, elle n'est pas si révolutionnaire. Elle s'inscrit dans une certaine continuité avec le droit canon médiéval qui reconnaissait déjà l'impotentia coendi, l'impuissance [féminine], comme un motif d'annulation du mariage.

Speaker #0 - Bon, on pourrait se dire que l'affaire est entendue, là. On a un diagnostic médical clair, on a l'avis du grand réformateur Calvin qui va dans le sens de l'annulation. Logiquement, le Conseil devrait suivre.

Speaker #1 - Logiquement, oui. Mais c'est là que ça devient vraiment surprenant.

Speaker #0 - Ah !

Speaker #1 - Le même jour, ce 1er janvier 1563, le Conseil prend une décision complètement inattendue. Il décide qu'avant d'annuler, il faut explorer une autre piste. Il propose de consulter, encore "avec les médecins et chirurgiens, s'il y aura moyen de lui faire autre ouverture que celle de nature, comme aucun disent qu'il se peut le faire artificiellement".

Speaker #0 - Attends, faire autre ouverture que celle de nature ? Une ouverture artificielle ? Mais c'est… il suggère une opération chirurgicale pour corriger cette étroitesse ? Au XVIe siècle ?

Speaker #1 - C'est exactement ça. Une suggestion de chirurgie gynécologique en quelque sorte.

Speaker #0 - Mais, c'est incroyable. Ça paraît extrêmement audacieux, voire carrément dangereux pour l'époque.

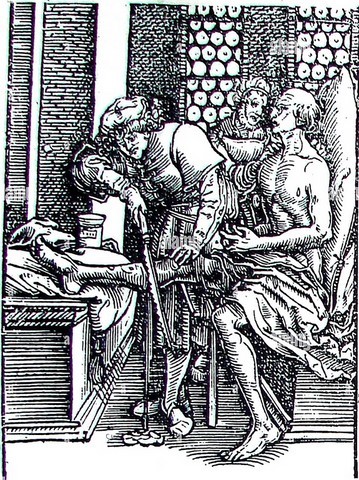

Speaker #1 - C'est très audacieux. Oui ! Il faut se replacer dans le contexte de la chirurgie du XVIe siècle. L'anesthésie, c'est quasi inexistante ou alors très rudimentaire.

Speaker #0 - Et les infections ? J'imagine même pas.

Speaker #1 - Le risque d'infection est énorme. On est des siècles avant Pasteur et Lister. Même si des chirurgiens comme Ambroise Paré font des progrès sur les ligatures, la cautérisation, ça reste très risqué. Et maîtriser les saignements, c'est un autre défi majeur.

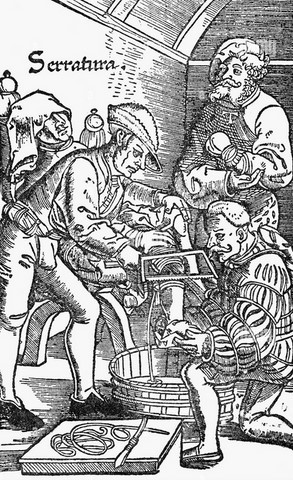

Speaker #0 - Et qui aurait pu faire ça ? C'était qui les chirurgiens de l'époque ? Et est-ce qu'on connaît ce genre d'opération ?

Speaker #1 - Alors, c'était souvent les barbiers - chirurgiens. C'était un corps de métier un peu à part distinct des médecins formés à l'université. Quant à ce type précis d'intervention, une chirurgie pour agrandir ou créer une ouverture vaginale fonctionnelle, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve décrit couramment dans les grands traités chirurgicaux de l'époque qui nous sont parvenus. Helkiah Crooke, médecin à Bethlem, un peu plus tardif, mentionne bien l'excision du clitoris dans certains cas, mais pas ce genre d'opération reconstructrice ou d'agrandissement. Donc, oui ! Ça semble vraiment une proposition qui sort de l'ordinaire.

Speaker #0 - On imagine la réaction de Jean Cunard, le mari. Lui qui se plaignait de ne pas pouvoir consumer le mariage, qu'est-ce qu'il dit de cette idée de faire opérer sa femme ?

Speaker #1 - Son rejet est…

Speaker #0 - Total.

Speaker #1 - ... catégorique. Quand l'idée est évoquée, de nouveau, en mars 1563, devant le consistoire, il refuse net. Il dit, et c'est assez fort, qu'il ne voudrait pas une femme qui aurait été maniée par les chirurgiens et barbiers.

Speaker #0 - Maniée. Le mot est dur, on sent le dégoût presque.

Speaker #1 - Oui, un dégoût manifeste. Ça montre bien comment une telle intervention était perçue, hyper invasive, sans doute dégradante, touchant à l'intégrité la plus intime du corps féminin.

Speaker #0 - On comprend sa réaction, effectivement. Mais le Conseil, lui, il en reste là. Il abandonne l'idée face au refus du mari.

Speaker #1 - Eh bien, non. Et c'est ça qui est peut-être le plus étonnant dans cette histoire. Malgré le refus très clair de Jean, le Conseil persiste et signe. Toujours en mars 1563, il ordonne qu'Estianna soit quand même examinée par des chirurgiens. Et si eux, les experts, jugent l'opération faisable et pertinente, alors elle devra être pratiquée. Le terme utilisé dans les registres, c'est « l'accourtir ». Ça suggère une idée de correction, d'ajustement.

Speaker #0 - Ils ordonnent l'opération ?

Speaker #1 - Ils ordonnent l'examen en vue de l'opération. Et si c'est jugé possible, oui. Et la cerise sur le gâteau, si je puis dire, c'est que l'opération devra se faire au frais de Jean Cugnard.

Speaker #0 - C'est hallucinant. Une intervention de l'autorité civile aussi directe dans l'intimité physique contre l'avis du mari et en lui faisant payer en plus. Est-ce que cette opération a eu lieu finalement ?

Speaker #1 - Rien dans les archives ne permet de le penser. Tout en dit que non. L'idée peut être jugée trop radicale ou simplement irréalisable par les chirurgiens qui ont été consultés, si tant est qu'il l'ait été, elle semble avoir été abandonnée en cours de route.

Speaker #0 - D'accord. Et l'histoire du couple, elle se termine là ? Ou ça continue encore après ?

Speaker #1 - Ah non, ça continue. Les conflits reprennent de plus belles. En 1563, il y a même une nouvelle affaire. Estianna est accusée d'avoir flirté avec un serviteur.

Speaker #0 - Encore une accusation ?

Speaker #1 - Oui, des voisins les auraient vus "se jouer et s'accoler". Elle, elle admet une certaine familiarité, peut-être un peu arrosée lors d'une fête, mais elle nie tout forfait, toute faute grave. L'affaire est classée, faute de preuves suffisantes, mais on leur interdit de se revoir, à elle et au serviteur.

Speaker #0 - Et quelle est l'issue finale pour ce couple ? On sait comment ça se termine.

Speaker #1 - On les retrouve encore en train de se disputer devant le consistoire en mai 1564. Jean se plaint qu'elle jouait aux quilles. Il lui a donné une gifle, un soufflet. Ils sont encore une fois réprimandés. Mais, retournement de situation, peu après, en juin 1564, ils sont réadmis ensemble à la Cène.

Speaker #0 - Ah bon ?

Speaker #1 - Oui, ce qui laisse penser qu'il y a eu une forme de réconciliation. Au moins en apparence suffisante pour que l'église lève l'excommunication.

Speaker #0 - Et après ça ?

Speaker #1 - Après ça, silence radio dans les registres concernant leur couple. La toute dernière mention qui pourrait les concerner date de novembre 1566, où on apprend que Jean Cugnard, toujours chapelier, perd un enfant.

Speaker #0 - Mais on ne sait pas si c'est un enfant qu'il a eu avec Estienna.

Speaker #1 - Exactement, on ne sait pas si cet enfant était d'elle, ni même s'ils étaient encore mariés à ce moment-là. La fin de leur histoire reste un peu floue. Et cette fameuse opération chirurgicale, elle, semble s'être complètement évaporée des débats.

Speaker #0 - Bon, si on essaie de résumer un peu cette affaire complexe et assez incroyable, on part d'un conflit conjugal, somme toute privé...

Speaker #1 - Au départ, oui.

Speaker #0 - ... qui devient public à cause de l'intervention systématique du consistoire dans cette Genève très réformée. Le cœur du problème, c'est une réalité physique très spécifique, cette étroitesse d'Etienna, qui est documentée de manière assez crue par les sages-femmes.

Speaker #1 - Tout à fait. Et face à ce constat, on a l'avis très clair, très pragmatique de Calvin. Si l'union physique est impossible, le mariage n'est pas valide, il est nul. Ce que la nature, selon eux, n'avait pas permis.

Speaker #0 - C'est une histoire qui nous offre vraiment une fenêtre unique sur les mentalités du XVIe siècle: le poids écrasant du mariage, la vision de la sexualité, du corps féminin, les interactions très complexes entre la religion, le droit, et puis une médecine qui cherche encore ses marques.

Speaker #1 - Oui, ça nous renonce beaucoup l'image parfois un peu simpliste ou monolithique qu'on peut avoir de cette époque et de la société calviniste.

Speaker #0 - Absolument. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse, pour terminer notre discussion d'aujourd'hui.

Speaker #1 - Oui, une question qui reste ouverte.

Speaker #0 - Qu'est-ce qui a bien pu pousser le Conseil de Genève, cette instance civile, très soucieuse pourtant de l'ordre moral calviniste, à imaginer une solution chirurgicale aussi risquée, aussi invasive, et dont le succès était plus qu'incertain ? Pourquoi ne pas simplement avoir suivi l'avis de Calvin sur la nullité, qui semblait pourtant découler assez logiquement du constat médical et même d'une certaine tradition juridique ?

Speaker #1 - Que cette suggestion un peu folle révèle de leurs priorités profondes ? Est-ce que c'était une volonté acharnée de sauver l'institution du mariage à tout prix, quitte à intervenir directement sur le corps ? Une conception du corps féminin comme étant modifiable, réparable par l'artifice humain ? Ou peut-être une tentative presque prométhéenne pour l'époque de repousser les limites de ce que l'homme pouvait faire face à un défaut de la nature ?

Speaker #0 - Tant de pistes de réflexion, effectivement, que cette affaire vraiment singulière d'Estienna et Jean nous invite à explorer. C'est fascinant !

Speaker #1 - Absolument fascinant !

Sources

Dans cet épisode, nous vous avons invité à découvrir la vie mouvementée d’Estienna Costel et de son mari Jean Cugnard, à travers l’étude de sources primaires conservées aux Archives d’État de Genève. Ces sources comprennent principalement les registres du Consistoire ainsi que des documents issus de la Juridiction Pénale.

Toutes ces références sont consultables via la base de données en ligne du Consistoire de Genève, accessible à l’adresse suivante : https://geneve16e.ch. Il suffit d’y saisir le nom des personnes concernées dans la barre de recherche. Il convient également de rappeler que cette base constitue un outil de travail, et non une plateforme de sources finalisées et mises en forme.

Notons par ailleurs que seules les références au volume 19 intègrent les numéros de pages imprimées des Registres du Consistoire de Genève à l’époque de Calvin. Les volumes 20 et 21, couvrant la période jusqu’à la mort de Calvin en 1564, sont encore en cours de préparation et ne sont pas encore imprimés.

Enfin, nous mentionnerons deux brèves publications de mai 1564, bien que celles-ci ne soient pas directement liées à cette affaire intrigante.

La liste complète des passages étudiés, qui ont permis d’élaborer un récit précis et documenté, suit désormais."

- A.E.G., R.Consist. 19, f. 106v, p. 235-236 (16 juillet 1562)

- A.E.G., R.Consist. 19, f. 132, p. 285 (3 septembre 1562)

- A.E.G., Jur. Pen. A3, f. 61v (7 septembre 1562)

- A.E.G., R.Consist. 19, f. 157v, p. 332 (15 octobre 1562)

- A.E.G., Jur. Pen A3, f. 72v (19 octobre 1562)

- A.E.G., R.Consist. 19, f. 181, p. 380 (26 novembre 1562)

- A.E.G., R.Consist. 19, f. 198v, p. 417 (24 décembre 1562)

- A.E.G., Jur. Pen. A3, f. 81v (30 novembre 1562)

- A.E.G., Jur. Pen. A3, f. 92v (28 decembre 1562)

- A.E.G., Jur. Pen. A3, f. 94 (31 decembre 1562)

- A.E.G., Jur. Pen. A3, f. 95 (1 janvier 1563)

- A.E.G., R.Consist. 20, f. 11v (4 mars 1563)

- A.E.G., Jur. Pen. A3, f. 5v (8 mars 1563)

- A.E.G., R.Consist. 20, f. 54v (20 mai 1563)

- A.E.G., Jur. Pen. A3, f. 24 (24 mai 1563)

- A.E.G., R.Consist. 20, f. 113 (26 août 1563)

- A.E.G., R.Consist. 20, f. 129v (9 septembre 1563)

- A.E.G., R.Consist. 21, f. 63v (16 mai 1564): Jehan Cugnard et sa femme appellez pour leur maulvais mesnage. Le mary dict qu’il l’appella quand elle jouoit aux quilles, mais elle ne voullut pas venir, et pour ce il luy remonstra sa faulte, à quoy elle cria fort haultement. Sur ce il luy bailla ung soufflet. Elle dict cela estre veritable. L’advis est de les admonester de vivre en paix.

- A.E.G., R.Consist. 21, f. 67 (18 mai 1564): Jehan Main, Rollet Mege, sa femme, Jehan Cugnard, sa femme, Jehan Abram, Jehan Cornet requierent estre receuz à la Cene que leur a esté deffendue à tous particullierement. L’advis est de leur dire qu’ilz seront receuz, excepté led. Abram, qui a dict qu’il ne s’en souvient pas, et Mege et sa femme ranvoyez à Monsieur Copus.

Et quelques pistes à suivre...

Voici quelques propositions pour élargir vos connaissances et découvrir d'autres sources:

- Wendy SUFFIELD, "The mysteries behind a mediaeval manuscript of women'sills", in Library blog of the Royal College of surgeons of England, 15/01/2024, online web

- Mariana Juliana de OLIVEIRA SOARES, "As receitas médicas de Hannah Woolley: prática cotidiana e autoridade feminina na Inglaterra do século XVII", História, ciências, saúde-manguinhos, n° 30 (2023), online: there is also an English version web

- Blanca ESPINA-JEREZ et alii, "Women health providers: materials on cures, remedies and sexuality in inquisitorial processes (15th-18th century)", Frontiers in psychology, vol. 14 (2023), online web

- Rebecca FLEMMING, "The classical clitoris: part 1", Eugesta, journal of gender studies in Antiquity, n° 12 (2022), online web

- Kate BAJOREK, "The wandering womb and other lady problems. The Trotula and twelfth-century female inferiority", Chronos. The undergraduate history journal, n° 14 (2020), pp. 7-15 web

- Peter CRYLE, "Female impotence in Nineteenth-Century France: a study in gendered sexual pathology", News and papers from the George Rudé Seminar, Brisbane (AU): The George Rudé Society, 2017, pp. 80-91 web

- Lauren KASSELL, "Medical Understanding of the body, c. 1500-1700", in Sarah TOULAHAN / Kate FISHER (ed.), The Routledge history of sex and the body, 1500 to present, New York: Routledge, 2013, pp. 57-74 [608 p.]

- Julia M. GARRETT, "Witchcraft and sexual knowledge in Early Modern England", Journal of Early Modern cultural studies, vol. 13, n° 1 (winter 2013), pp. 32-72 web

- Peter CRYLE / Alison MOORE, Frigidity. An intellectual history, Basingstoke (US): Palgrave Macmillan, 12/2011, 317 p.

- Katherine ANGEL, "The history of Female sexual dysfunction as a mental disorder in the 20th century", Current opinion in psychiatry, vol. 23, n° 6 (11/2010), pp. 536-541 web

- John STUDD / Anneliese SCHQENKHAGEN, "The historical response to female sexuality", Maturitas, vol. 63, n° 2 (20/06/2009), pp. 107-111 web

- Lesley SMITH, "The mechanics of female sexual performance in the 16th century", Journal of Family Planning and Reproductive Health Care, vol. 35, n° 2 (2009), pp. 127-128 web

- Helen KING, Midwifery, obstetrics and the rise of gynaecology: the uses of a sixteenth-century compendium, New York: Routledge, 07/2007, 238 p.

- Edward BEHREND-MARTINEZ, "Female sexual potency in a Spanish church court, 1673-1735", Law and history review, vol. 24, n° 2 (summer 2006), pp. 297-330 web

- Kenneth BORRIS, Same-Sex desire in the English Renaissance: a sourcebook of texts, 1470-1650, New York: Routledge, 2004, 400 p.: "Medicine", pp. 115-122

- Jane SHARP / Elaine HOBBY, The midwives book: or the whole art of midwifry discovered, Oxford: Oxford University Press, 09/1999, 368 p.

- Paster GAIL KERN, The body embarrassed: drama and the disciplines of shame in Early Modern England, Ithaca: Cornell University Press, 1993, 312 p.

- Ann DALLY, Women under the knife: a history of surgery, London: Hutchinson Radious & Co, 1991, 289 p.

- Virginia MASON VAUGHAN, "Daughters of the game: Troilus and Cressida and the sexual discourses of 16th-century England", Women's studies international forum, vol. 13, n° 3 (1990), pp. 209-220 web

- Nancy G. SIRAISI, Medieval and Early Renaissance medicine: an introduction to knowledge and practice, Chicago: University of Chicago, 1990, 264 p.

- Thomas G. BENEDEK, "Beliefs about human sexual function in the Middle Ages and Renaissance", in Douglas RADCLIFF-UMSTEAD (ed.), Human sexuality in the Middle Ages and Renaissance, Pittsburg: Center for Medieval and Renaissance Studies, 1978, 193 p.

- C.D. O'MALLEY, "Helkiah Crooke, M.D., F.R.C.P., 1576-1648", Bulletin of the history of medicine, vol. 42, n° 1 (01-02/1968), pp. 1-18 web

Projet RCnum

Ce podcast de vulgarisation historique est développé dans le cadre du projet interdisciplinaire intitulé « Édition sémantique et multilingue en ligne des Registres du Conseil de Genève / 1545-1550 » (RCnum) et développé par l'Université de Genève (UNIGE), grâce à un financement du Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS).